我参与科学岛基本建设的回忆

讲述人:退休职工、科学家园二支部党员姚盛,曾任合肥物质院基建办公室主任

我1988年10月从部队转业来到岛上工作,就与这片土地结下了二十余载的不解之缘。撰写此文,供大家共同回忆科学岛基本建设的光辉历程。

一、园区建设焕新颜

我转业到科学岛后就被安排至固体物理研究所(以下简称“固体所”),直接参与了三号楼抗震加固改造和2000㎡实验楼的建设管理工作。该项目是按地震烈度7度设防标准实施抗震加固和改造,采取外墙增设构造柱圈梁、楼内增建剪力墙等技术措施,并将原靠北面的单边走廊改为中间走廊。后续一、二、四号楼均参照此标准完成改造,这些工程为科研攻关提供了重要保障,托起了无数个不眠的科研之夜。

九十年代抗震加固改造后的固体所主楼(三号楼)(选自《科学岛记忆》)

“三期知识创新”工程固体所主楼改造项目完成图

在参与固体所基本建设的过程中,我了解到科学岛原名叫“董铺岛”,或叫“老宾馆”。岛上原有七幢建筑,分别称为一号楼、二号楼、三号楼、四号楼、一号别墅、三号别墅、六号别墅。建筑群始建于1960年,原规划为省委接待宾馆,于1965年改建为科研办公场所。建筑编号体系即源于此时期。

1998年9月24日,时任中共中央总书记江泽民亲临董铺岛视察,对科研、生态环境都给予很高评价,欣然提笔写下了“科学岛”三个大字,取代“董铺岛”成为合肥物质科学研究院(以下简称“合肥物质院”)的别称。 2001年,根据中国科学院知识创新工程部署,合肥分院与三个研究所整合组建合肥物质科学研究院,2004年智能所并入,完成机构重组。

在国家“十五计划”期间,依托中国科学院“二期知识创新”工程专项资金,园区内约62874平方米老旧建筑焕发新生:智能所实验楼改换现代化外衣,托卡马克实验大厅拓展出更广阔的科研空间,中岛路化身林荫大道。原分院车队和旧菜场也在这个时期被拆除,那些见证过八十年代科研人身影的砖瓦,变成研究生教育基地,继续见证新的突破。这些工程建设项目竣工验收和正常运行,极大改善了科学岛的科研基础设施条件和园区环境,基本形成特色鲜明、可持续发展的一流科研园区。

智能所楼改造项目完成图

HT-7U实验大厅改扩建项目完成图

研究生教育基地项目设计图

在“三期知识创新”工程期间,合肥物质院立足现代科研基地定位,投资改造和新建项目建筑面积近三万平方米。安光综合实验楼的玻璃映照着蜀山秀色,EAST大科学工程配套实验室支撑起国际前沿研究,合肥现代科技馆更新改造承载着科普重任,新建的强磁场实验中心已预备好投入科研使用……随着园区建设规模扩大,合肥物质院特设园区建设办公室统筹推进,我作为首任园区建设办公室主任全程参与规划实施,亲历科学岛基础设施系统性升级的完整历程。

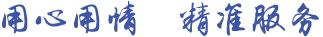

EAST改造项目位置示意图

二、千家灯火映初心

回望我在园区建设办公室负责工作的岁月,“科学家园”职工住宅项目无疑是最让我倍感压力的重任。作为合肥物质院自筹资金建设、关系科学岛长远发展和职工群众安居乐业的重点工程项目,"科学家园"项目投入了大量的人力物力。

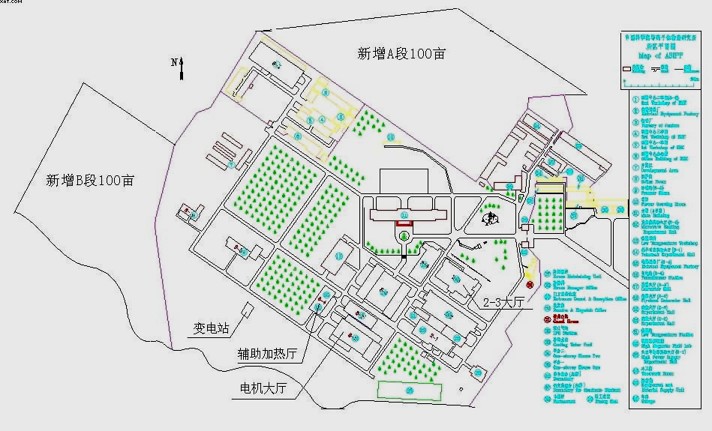

根据合肥物质院相关规划,在3至5年内把科学岛建成具有支撑现代科研和管理功能的综合现代化科研平台和基地;在5至8年内通过开拓和发展新兴学科,扩大规模,使更多的科研单位、项目入驻科学岛,使科学岛成为国内外有重要影响的国家级科研基地。为实现这个新的发展目标,就必须把科学岛现有的职工住宅迁出岛外,将腾空的房屋改造为研究生及流动人员公寓,同步解决科研用地扩展与人员住房保障的双重需求。经物质院与合肥市政府多轮磋商,该方案获准纳入城市发展规划,遂启动在岛外建设我院职工的集中住宅小区。

这个承载着1480户职工期盼的小区(后经广泛征名定名为“科学家园”),是当时合肥物质院建院以来规模最大最集中的建筑项目——220亩的土地上,建筑面积达203986平方米,其中住宅建筑面积198108平方米,幼儿园、老干部活动中心、物业管理等公共建筑7820平方米,共同构筑起一个完整的生活社区。我们深知责任如山:既要精打细算用好每一分建设款,确保工程按节点推进,让翘首以盼的同事们能如期入住;更要严把质量生命线,让千家万户住得安心。整个建设过程始终在全院职工关切的目光和监督下进行,从立项审批、规划设计到招标施工、验收交付……十几个关键环节环环相扣,每一步都需要倾注全力、周密组织,力求万无一失,只为交付一个经得起时间检验的“好家”。

科学家园鸟瞰图

在合肥物质院领导带领下和全体职工大力支持下,在园区建设办全体同仁共同努力下,项目自2007年9月9日正式破土,历经四载寒暑,终于在2011年9月27日圆满交付。虽然我在退休前移交了收尾工作,但基建办同志仍然坚守阵地,善始善终。这不仅是一个建设项目的完成,更是我职业生涯中一段凝聚着汗水、信任与集体温暖的珍贵记忆。