近日,中国科学院合肥物质院固体所李向阳副研究员与中国科学技术大学杨金龙院士、王兵教授和李斌副教授合作,在自旋电子学领域取得新突破,首次发现了分子尺度的近藤盒子,为自旋电子学器件的设计提供了新思路。上述研究结果发表在国际知名期刊Physical Review Letters上。

自旋电子学因其在未来信息技术中的巨大应用潜力而备受关注。然而,如何构建具有稳定自旋特性或者自旋磁序的磁性纳米结构以满足实际应用的需求,一直是自旋电子学未来发展面临的关键瓶颈。

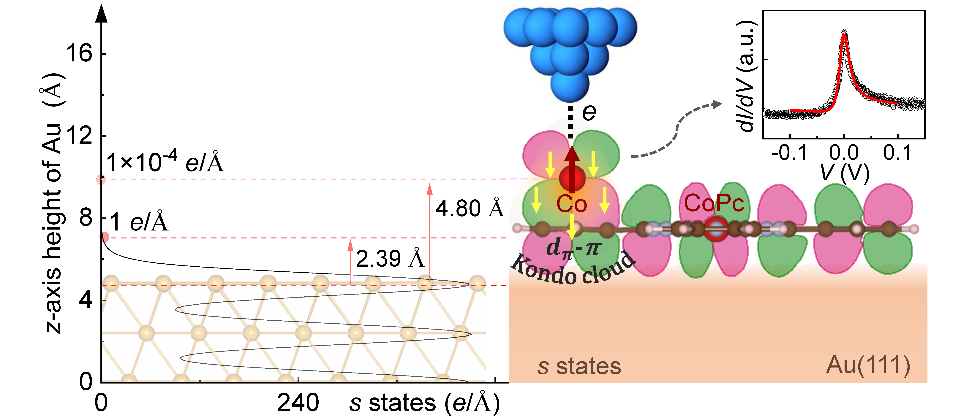

针对上述问题,研究人员在前期工作中,从分子工程角度出发,利用d-π强相互作用机制,在一系列零维和二维体系中取得进展。例如,在Au(111)表面上构建的Co-CoPc分子复合物,由于Co原子d轨道和CoPc分子的大π轨道之间形成的强相互作用,有效规整了Co原子的自旋态,使形成的近藤单态不受外界环境的影响。尽管如此,当时普遍认为体系中产生的近藤效应与传统机制相同,即由Au(111)衬底的巡游电子来屏蔽Co原子的自旋产生的。这种现象意味着CoPc分子的作用可能被低估,促使研究人员深入探究近藤效应的形成机理。

鉴于此,研究人员成功证明:金属衬底上的CoPc分子可以充当一个类巡游电子库,用于屏蔽Co原子的自旋态,从而获得分子近藤盒子。通过第一性原理计算发现,在Co-CoPc/Au(111)体系中,CoPc分子的π电子态与Au(111)衬底的传导电子态发生杂化,使分子自身的π电子表现出“类巡游电子”行为。这些π电子轨道与Co原子中对称匹配的 dπ 轨道产生了显著重叠,有效抑制了金属衬底的竞争性屏蔽效应,最终在分子尺度上形成近藤单态(图)。相应的近藤温度可通过调控Co原子数量和分子体系的整体对称性实现精确调控。该体系的电子态不受衬底具体吸附位的影响,体现了其自旋态的稳定性。实验研究结果也进一步证实了理论预测。

该工作不仅深化了对自旋相关物理特性的理解,也为解决自旋稳定性问题提供了创新的材料设计思路,推动了自旋电子学的应用进程。

相关研究工作得到了国家自然科学基金委和新基石科学基金会的资助。

论文链接:http://doi.org/10.1103/65qq-dknn

图. 在金属表面上的原子-分子体系中,通过对称匹配的dπ和π轨道之间的大轨道重叠,形成分子近藤单态。